原価が月次でしか見えない状態だと、発注や在庫調整は勘に寄りがちになります。ポイントは「データを増やすこと」ではなく、

“昨日の数字”を翌日に確認できる状態をつくることです。

なぜ“今の原価”が見えないのか

POS・仕入・勤怠などのデータがバラバラに管理され、Excel転記に時間を取られる――その結果、数字が出るのは月次締め後。

原因の特定も遅れ、対応が後手に回ります。

- データの所在が分散し、集約に時間がかかる

- 人手集計ゆえに遅い・揺れる・属人化する

課題は“努力不足”ではなく仕組み不足。翌日に店舗も本部も同じ数字を見られる環境を整えることが出発点です。

店舗ごとの原価管理の実態

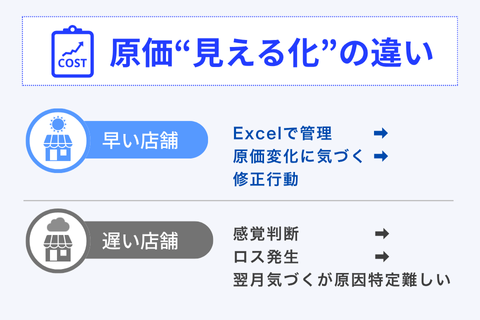

「原価管理できている」と一言で言っても、実際には店舗ごとに成熟度が異なります。

店舗では、売上・仕入・在庫の流れを日次で追える店舗と、月次報告のみで判断している店舗が混在しています。

この差が、結果として“数字の鮮度”と“経営判断のスピード”の違いになります。

| 状況 | 運用 | 結果 |

|---|---|---|

| 管理できている店舗 | 売上・仕入を記録して原価率を算出(Excel/システム) | 変化に早く気づき、発注・調整で修正できる |

| 管理できていない店舗 | 感覚判断(集計は月次のみ) | ロスに気づくのが遅れ、原因特定も難しい |

この差は“見えるタイミング”の差です。数字が早ければ、対策も早く・小さく済みます。

「見えない」本当の理由

“データが足りない”わけではありません。情報はあるのに、日々の動きに追いつく形で集計できていないことが原因です。

- 集計が翌日まで回らない: 売上・仕入・勤怠などがそれぞれ別処理で、締めや確認が翌日以降になる

- 入力負担が大きい: 手書き日報やExcel転記など、人手が介在して更新が追いつかない

自動で集まり、翌朝に確認できる仕組みづくりが重要です。

“今”見えるようにする3ステップ

仕組みを足すのではなく、“数字が自動で動く流れ”を整える考え方です。

- 自動で集めて一元管理: POS・仕入・勤怠を連携し、かんたんに把握できるようにする

- 翌朝に確認: 正確さに加えスピードを最重視。翌朝には前日の原価を確認

- 店舗で使える形に: 店長が判断材料として使えるように、確認作業はパっと見てわかるようにする

この3つが揃うと、“数字を見る”から“数字で動く”に変わります。

“数字を管理する”のではなく、“数字で動ける組織”をつくることがゴール。

翌日に見えると何が変わるか

即時対応

ロス・在庫最適化

数字を翌日に把握できるようになると、各階層で意思決定の精度が上がります。

- 店長: 勘ではなく数字で即断。仕入過多や在庫ロスを当日で抑制

- 本部: 集計作業から解放。原因分析・先手の支援に注力

- 全店: 同一基準で比較・教育がスムーズ

翌日に数字が見えることで、全社が共通のスピードで動く数字ドリブンな店舗運営が実現します。

日次原価管理がつくる経営

日次で原価が見える仕組みは、店舗の自律と本部の支援を両立させます。

- 店長が数字を理解し、翌日の仕入・発注を自走判断

- 本部は兆候を早期に把握し、先手の支援へシフト

- 経営は「昨日」ではなく“今と明日”で意思決定

勘と経験は強みですが、数字で裏づけることでムダ発注や在庫ロスを継続的に圧縮できます。店舗判断の質と再現性が上がります。

ロスは日々発生します。翌日に把握→当日対処ができると、影響を小さく止められ、全体のFLがブレにくくなります。

まとめ

- 問題: データがないのではなく、つながっていない

- 解決: システム乱立ではなく、自動で流れる構造をつくる

- 成果: 数字をそろえることではなく、店舗が自律的に動けること